Joie de vivre, Nicolas Prègre. Las caras de los colores

Hay quienes vuelan a otras latitudes para huir de sí mismos, para encontrarse, para buscar lugares comunes, paisajes soñados, localizaciones cinematográficas, imaginarios literarios o simplemente hallar respuestas y serenidad fuera de sí.

Nicolas Prègre decidió ir más lejos y, allá por 2018, con una cámara de fotos y una mochila como compañeras de viaje, recorrió el mundo para atrapar historias a través de los rostros y las miradas de un mundo a menudo ajeno a quienes realmente sostienen esa belleza.

El fotógrafo confiesa que, desbordado por lo que tenía ante sí, le resultó difícil escoger entre los momentos captados, optando finalmente por los 38 expuestos en el Centro Cívico Hegoalde el pasado mes de enero. Allí pudimos encontrarnos y charlar sobre lo vivido en su recorrido durante el proyecto Las caras de los colores.

El trotamundos común acumula ciudades compulsivamente, sin pararse a reflexionar sobre su esencia: museos, fachadas, ruinas y paisajes se convierten en signos de una experiencia que pretende ser profunda, pero que rara vez se detiene, en un movimiento constante que evita la incomodidad de la permanencia y del encuentro.

Los lugares con la etiqueta de imprescindibles se consumen como superficies silenciosas, despojadas de las vidas que las hacen posibles. Las piedras hablan, pero se las escucha sin atender a quienes aún las habitan. El paisaje, elevado a objeto de contemplación pura, se separa del trabajo, del conflicto y del cuidado cotidiano que lo sostiene. Así, el mundo se convierte en escenario y el viajero en espectador, protegido por la distancia estética.

Se busca lo fotografiable, mientras se obvia la densidad ética del otro. Las personas aparecen como ruido, obstáculo logístico o figurantes exóticos. Paradójicamente, en el intento de abarcar el mundo, éste se refleja empobrecido: sin rostros, sin voces, sin tiempo compartido. El viaje, entonces, deja de ser apertura: se acumulan lugares, pero se pierden encuentros.

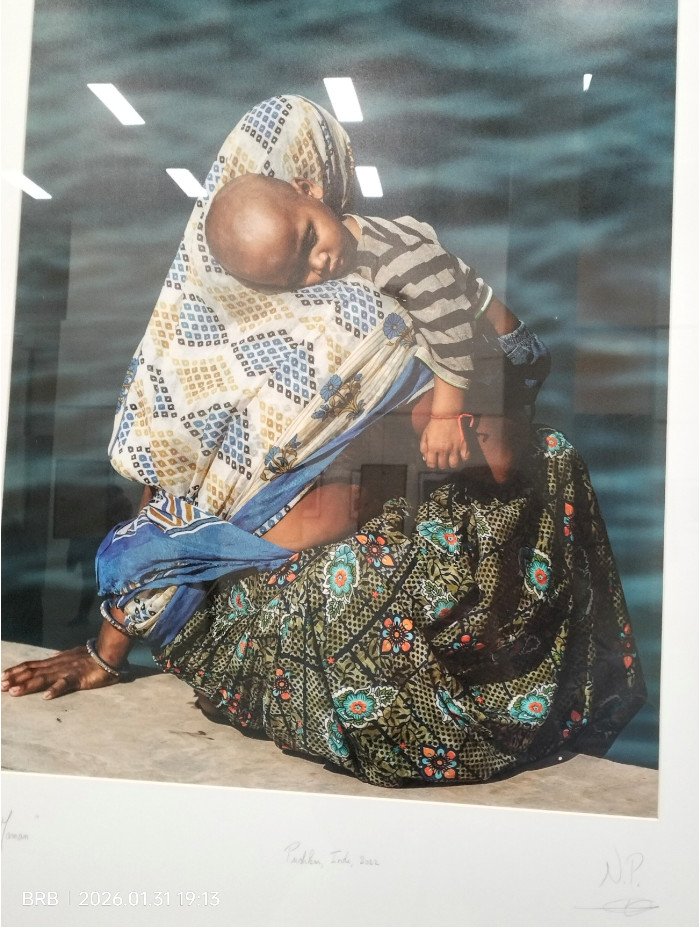

La fotografía de Prègre rompe con este empeño vacío de acumular sin comprender. Detrás de cada retrato hay largas conversaciones desde la calma. Albergan relatos de superación, solidaridad y generosidad que nos desvelan la felicidad como una elección, como una luz que habita en el alma, desde el corazón de aquellos que siguen confiando en su lugar seguro en el mundo.

El autor demuestra que la alegría no es únicamente el resultado de una emoción espontánea, sino también de un esfuerzo, el de no permitir que el dolor tenga la última palabra. No es optimismo ingenuo, sino un acto de conciencia, en el que el conflicto no se elimina, pero la herida es transformada en aprendizaje.

Nos detenemos en retratos muy potentes, que dialogan con quien se para a mirarlos, atraídos por la fuerza del mensaje transmitido, mensaje que hace imperativo mirar más allá de clichés, de prejuicios y creencias enquistadas. Arrastrados por la urgencia, incapaces de mutar en la piel del otro, de ver la emoción tras el acto más trivial, de recurrir a la escucha de lo que late tras lo aparente. Sorprenden el juego, la risa, la espontaneidad. Desconcierta el deleite de los pequeños actos que salvan de otras carencias.

Naomi, desde un amarillo impactante, es toda una declaración de intenciones. La observamos desbordante de vida, brillando desde el color que simboliza la sororidad, el compromiso social con el feminismo, tan acorde con la expresión desafiante del arco de sus cejas inquisidoras y su pelo rebelde.

La expresión de la felicidad más honesta se respira en este retrato grupal, serena en los ancianos, confiada en los más pequeños, en la edad de las risas espontáneas y vibrantes. Se expresa también en la belleza seductora del grupo, un verdadero himno a la alegría, tejido de amor, ternura y amistad. No es una sabiduría abstracta, sino encarnada, visible en los gestos y en la manera de estar juntos, nutrida de una herencia espiritual inmune a la desesperanza.

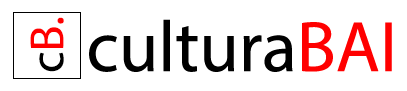

Las comadres y los niños irradian una solidaridad silenciosa, propia de quienes se sienten arraigados. En ellos habita un saber vivir que no necesita proclamarse. Se palpa la armonía con la naturaleza, con presente y conocimientos compartidos, transmitidos por la palabra y la continuidad de los rituales cotidianos y la memoria vivida. Así, lo adquirido no se eleva por encima de la vida, sino como tutor que la recorre y sostiene, recordando que existir plenamente es, ante todo, pertenecer.

La exposición fotográfica de Nicolás Prègre no se mira: se habita. Uno entra creyendo que va a contemplar imágenes y sale con la sensación de haber sido observado por ellas, interpelado con una delicadeza firme, como quien pone una mano en el hombro y obliga, sin palabras, a mirar hacia dentro. Hay en estas fotografías una poética de la luz que no pretende deslumbrar, sino acompañar. Una luz que no impone respuestas, pero que insiste en una idea sencilla y radical a la vez, la de asumir que la felicidad es una elección cotidiana.

En cada imagen parece latir la convicción de que vivir no es tanto encontrar como recordar que el amor propio no es narcisismo, sino un acto de supervivencia; que la superación no siempre tiene forma de hazaña, sino de gesto pequeño y persistente; que la paz no es una utopía lejana, sino una respiración consciente en medio del ruido. Prègre no fotografía cuerpos solamente, captura estados del alma, momentos suspendidos donde el tiempo se vuelve poroso y permite que la luz atraviese las grietas.

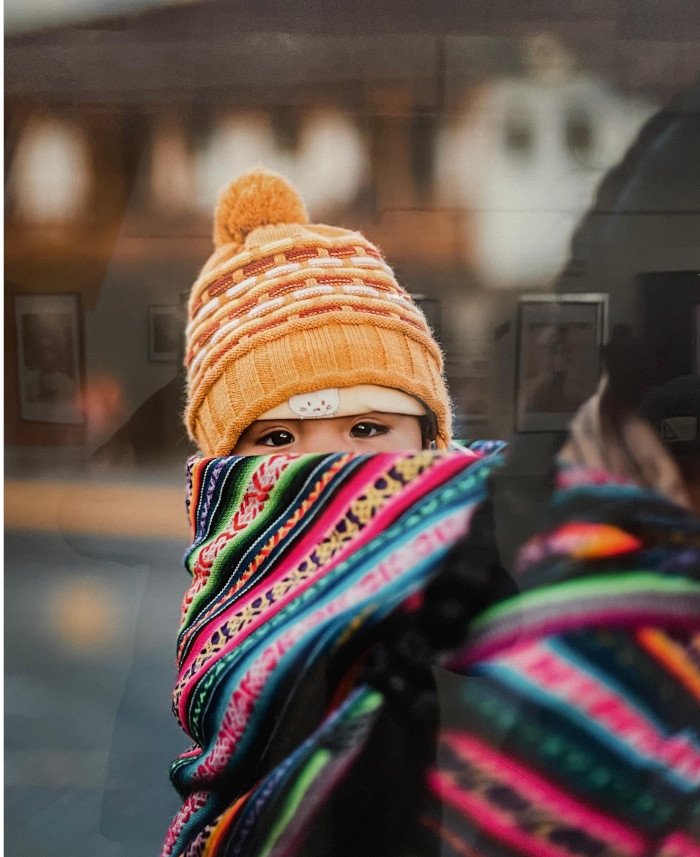

Los colores juegan un papel esencial en esta narrativa silenciosa. Hay rojos que huelen a tierra caliente y a especias, azules que recuerdan al mar y a la nostalgia, amarillos que saben a infancia y a pan recién hecho. Cada tonalidad tiene una vibración espiritual, una resonancia íntima. El color se convierte en lenguaje emocional, en una música muda que dialoga con el espectador. El silencio es un comunicador potente de una nostalgia atemporal que recoge pasado, presente y futuro en un instante único, atrapado, sentido y multiplicado por quien ha aprendido a pararse y mirar a través de las piedras.

“Le penseur” no precisa de lentes ni de aperturas en las fachadas para contemplar a los suyos y observarse a sí mismo, a su propia presencia y lazos de conexión con el resto del mundo. Es consciente de la vulnerabilidad, del dolor latente del planeta, del azote de los monstruos que creer poseerlo y aplican políticas del terror levantando muros, anestesiando conciencias, condenando la creatividad, el pensamiento, el derecho a elegir con quién, cuándo y cómo, ahogando la sed de conocimiento y callando a quien clama identidad. A pesar de ello, la confianza en la fuerza de los que aún creen en el poder del arte y el amor por la vida, empaña de optimismo la inquina.

Lo que se hace visible en esta exposición es una búsqueda profundamente humana: aquella cuyas respuestas están dentro de cada uno. En un mundo obsesionado con la validación externa, estas imágenes susurran una filosofía antigua y necesaria: confía en ti. Confía en tu intuición. Confía en tu camino, aunque no se parezca al de nadie más. Hay una ética del autoconocimiento que atraviesa toda la muestra, una invitación a reconciliarnos con nuestras sombras para poder caminar hacia la luz.

Imposible ignorar la belleza de “Les curieuses”, las comadres atisbando desde sus ventanas, cuya curiosidad y sarees coloridos iluminan una mañana radiante en Jadhpur, mostrando diferentes maneras de comprender el mundo desde la misma ciudad.

Esa luz no es homogénea ni uniforme; es multicultural, mestiza, diversa. Las fotografías dialogan con rostros, paisajes y gestos que provienen de distintas geografías y tradiciones. Aquí el multiculturalismo no es un concepto político, sino una experiencia sensorial y afectiva. Se percibe en las miradas, en las pieles, en los rituales cotidianos. Como en la música de Manu Chao, la identidad no se presenta como frontera, sino como puente. La diversidad aparece como una riqueza inevitable, como una prueba de que el mundo solo avanza cuando se mezcla.

El amor, en esta exposición, es una fuerza estructural, evidenciado como motor del mundo. Amor que se manifiesta en la solidaridad, en el cuidado, en la escucha atenta. Se fotografía ese instante en el que asumimos la obligación de reconocernos en el rostro del otro y aceptarlo con ternura. Las imágenes nos impactan sin consignas ni discursos: simplemente mostrando.

En el retrato que sigue, “La mouche”, la madurez coquetea tímidamente con el objetivo. Estamos ante una mujer cómoda con las huellas que el paso del tiempo ha sembrado en su rostro, con la sonrisa intacta y el brillo orgulloso de unos ojos que no han aceptado a la desesperanza como aliada. Las tonalidades anaranjadas de su velo y el ocre de su piel refuerzan un conjunto donde la presencia femenina es la identidad poderosa que sustenta el mundo. Así lo siente Nicolas Prègre, cuyo reflejo fue captado en este retrato, ilustrando su mensaje.

Especial mención merece la presencia —explícita o simbólica— del matriarcado. La sabiduría de las mujeres mayores, la fuerza silenciosa de las madres y abuelas, la transmisión de conocimiento a través del gesto y la palabra no escrita. Estas fotografías recuerdan que el mundo se ha sostenido, históricamente, sobre espaldas femeninas invisibilizadas. Aquí, esa sabiduría ancestral aparece como faro. Como diría Simone de Beauvoir, no se nace sabio: se llega a serlo a través de la experiencia compartida. Y qué poderosa es la experiencia cuando se comparte desde el cuidado y no desde el dominio.

Hay también una reivindicación de la paz en lo sencillo, en lo cotidiano. Un plato compartido y miradas cómplices frente a la épica del éxito vacío; estas imágenes proponen una hazaña menor pero más profunda, la de estar presentes, el deleite del momento presente, por sencillo que sea, impregna toda la muestra. Las ciruelas erigidas como trofeo son icono de inocencia y frescura.

“Croque la vie” es una invitación a saborear la vida desde el entusiasmo, con la fuerza que aporta la percepción inconsciente de la finitud de instantes que se quisieran eternos, como una tarde de verano. Se anticipan al primer bocado, al estallido de la piel tersa al que sigue una explosión de sabor, en un recordatorio de que la vida, en su estado más puro, es dulce y generosa.

La música parece flotar entre las fotografías. En “Au rythme de Détroit”, resuenan ecos de jazz lento, de canciones que hablan de resistencia y esperanza. Nicolas sorprendió a un grupo de jóvenes ensayando. Formaban parte de un proyecto de reinserción social y compartieron con él su emoción. Habían descubierto en la música un refugio con el que habían dotado de sentido a la vida. Incluso podría sonar Silvio Rodríguez cantando que “solo el amor convierte en milagro el barro”, o Mercedes Sosa recordándonos que “todo cambia”. La obra dialoga con esa tradición musical que entiende el arte como arma suave.

Salir de esta exposición fue salir un poco distinta. Con menos certezas, tal vez, pero con la convicción más firme de que la felicidad no se encuentra, se elige. Que la paz se practica. Que el amor y la solidaridad no son ideales abstractos, sino actos concretos y diarios. Y que, incluso en tiempos inciertos, la luz sigue ahí, esperando a que decidamos atraparla.

© Beatriz Rey, texto. Las tomas de la exposición fueron realizadas con el permiso explícito de su autor, Nicolas Prègre.